饅化臉怎麼辦?超音波診斷4大饅化原因+3階段饅化修復策略

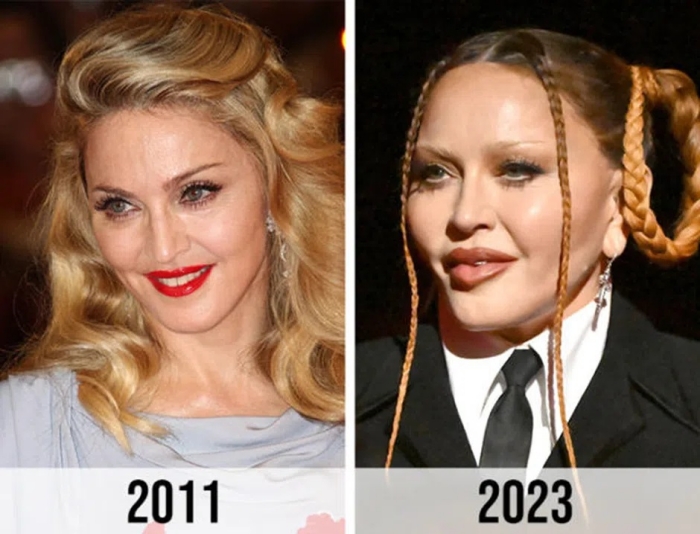

近年來,微整形普及,隨之而來的饅化臉ptt/dcard討論量急遽上升,臉部看起來像「發麵的饅頭」、失去原有的精緻感、笑起來不自然、有塊狀感,都是Overfilled Syndrome(過度填充症候群)。

饅化有救嗎?饅化臉怎麼辦?如何判斷饅化原因?在過去,要判斷臉部填充物的確切位置與問題根源非常困難。但隨著高解析超音波在醫美領域的應用,現在能為饅化修復找到精準的「導航圖」。

| 延伸 閱讀 | 饅化臉怎麼辦?2025最新修復技術全解析+案例分享 |

饅化臉是什麼?Overfilled Syndrome臨床定義與表現

「饅化」一詞最早源於網路,形容臉部過度腫脹、圓滾不自然,如同發麵的饅頭,其所對應醫學上描述的「Facial Overfilled Syndrome (FOS)」。

饅化臉是什麼?臨床定義摘錄

Overfilled Syndrome是指臉部注射填充劑後,因容量過度或注射技術不當,未能與臉部原有的骨骼、脂肪、韌帶結構和諧共處時,造成外觀不協調、組織壓迫、表情受限、甚至慢性發炎與纖維化的臨床狀態(Matarasso & Glogau, 2009)。

饅化原因並非單純的「打太多」,更關鍵是打在不該打的層次、忽略動態表情牽扯的自然需求,缺乏對臉部骨架、韌帶、脂肪與筋膜互動關係的理解。透過觀察以下6大特徵,可以檢測是否有饅化問題:

饅化臉6大徵兆

| 項目 | 徵兆 | 具體表現 |

|---|---|---|

| 徵兆一 | 臉部臃腫與寬大 | 顴骨膨出、蘋果肌過滿、下臉變重變寬,臉型圓鈍厚重。 |

| 徵兆二 | 表情動態僵硬 | 笑的時候填充區塊無法自然拉伸、「卡卡的」,甚至明顯突起。 |

| 徵兆三 | 面部立體感消失 | 額頭過凸(扣頭)、下巴過尖、輪廓混糊像「一塊膨脹的布丁臉」。 |

| 徵兆四 | 填充比例不協調 | 嘴唇香腸狀、下巴過長或尖銳、鼻子變寬,都與臉部整體比例失衡有關。 |

| 徵兆五 | 不當光影反射 | 過度填充造成皮膚表面在光線下反光強烈,產生「蠟像感」、「假面感」。 |

| 徵兆六 | 觸感異常或異物感 | 有硬塊、結節感、移位現象,甚至產生慢性異物反應或纖維化組織。 |

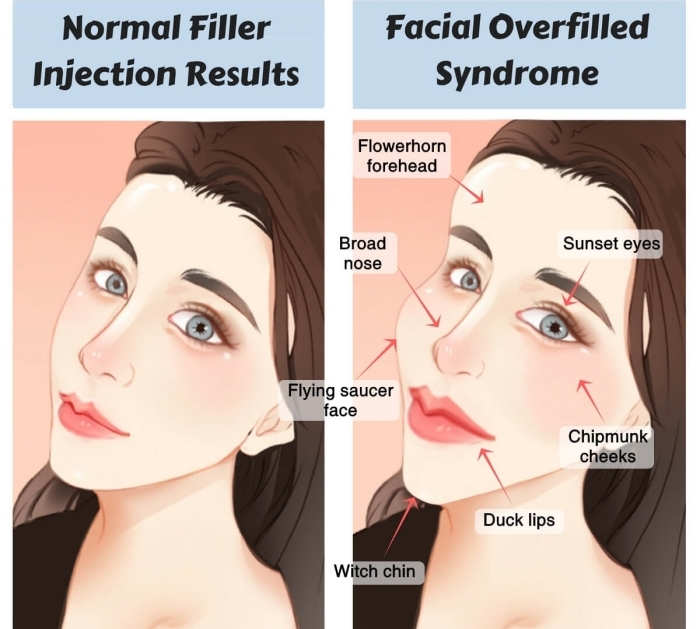

填得多不代表年輕,填得不對才是悲劇開始。除了上述共通現象,臨床上醫師常以5種類型,描述不同區域的饅化表現:

填充過度的外型名稱與特徵

| 外型暱稱 | 英文對應 | 典型特徵 |

|---|---|---|

| 花羅漢前額 | Flowerhorn Forehead | 額頭過於飽滿或明顯隆起,像「壽星公額頭」外觀。 |

| 夕陽眼 | Sunset Eyes | 過度填補,導致眼睛下垂、變小,像「眼皮被推擠」感。 |

| 花栗鼠臉 | Chipmunk Cheeks | 蘋果肌或顴骨區過於豐滿,臉頰寬度增加,正面像「塞滿食物的花栗鼠」。 |

| 女巫下巴 | Witch Chin | 下巴過尖、過長,整體比例不協調,側臉線條顯得突兀。 |

| 枕頭臉 | Pillow Face | 面部整體腫脹、輪廓模糊、缺乏陰影層次,是經典的全臉饅化表現。 |

饅化原因有哪些?4大常見錯誤導致臉型膨脹不自然

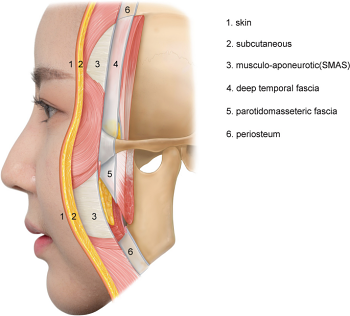

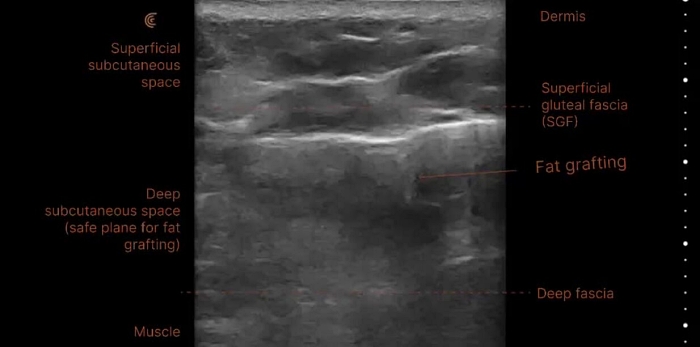

1.施打層次:打對位置比打得多更重要

皮膚看起來薄薄一層,但實際上解剖結構可分為 表皮、真皮、淺層脂肪、SMAS筋膜、深層脂肪、韌帶與骨膜等,不同的材質、不同的目的(如填平 vs 撐提),必須注射在正確的層次。施打的層次錯誤是造成動態表情不自然、笑起來像「一塊肉」卡住的主要饅化原因。

臨床重點:越動的部位,越不該填在淺層,例如眼下,容易出現「丁達爾效應」在光線下呈現藍灰色。此外,硬度較高的玻尿酸打在皮下脂肪的淺層,填充物會直接跟著肌肉運動而位移,導致擠壓、堆疊、出現塊狀感。

2.動靜態評估不足

表情肌群在活動時會影響填充物位置,填補部位在動態下可能被擠壓、移位或變形,建議在術前做「大笑、皺眉、講話、微笑」等動作,觀察面部結構如何移動,再依此調整填充設計與層次。

3.注射劑量過多

臉部組織是有限空間,過多的填充物會撐開纖維組織,壓住表情肌,造成笑容僵硬,延伸出鄰近部位的異常,例如補蘋果肌過量導致法令紋加深,甚至是壓迫血流,導致慢性發炎、皮膚暗沉或反光異常。

4.材質選擇錯誤

不同填充劑材質的彈性、黏性、支撐度各異,硬度高的填充物(例如:支撐型玻尿酸)適合打在深層骨膜,模擬骨骼支撐;而質地較柔軟的填充物則應用於中淺層,用來「融合」肌膚組織、補充水分與改善細紋,打造自然柔和的輪廓。

饅化臉怎麼辦?透過超音波掌握問題根源

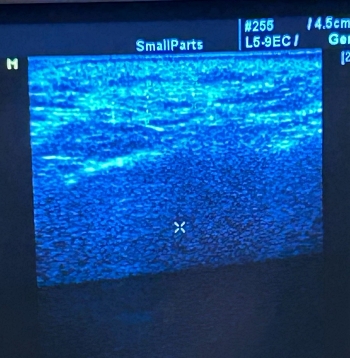

過去醫師只能憑肉眼、觸診與經驗來猜測填充物的位置與狀況,不清楚是玻尿酸、脂肪、還是其他材質,也無法區分是哪一層結構,饅化修復容易變成「瞎修」。現在,高解析度超音波已成為饅化修復的「導航圖」,可以清楚地看到填充物的層次、範圍與密度,辨識出皮下組織是否有莢膜、纖維化或鈣化。

超音波影像能夠看見什麼?

| 超音波可見資訊 | 關鍵判斷 | 影像特徵 |

|---|---|---|

| 填充物種類 | 物質辨識 | 辨識玻尿酸(呈無回音黑區)、脂肪(雜訊團狀)、增生劑(高回音顆粒狀)等不同填充物質。 |

| 深度層次定位 | 精準分層 | 確認填充物位於真皮層、皮下脂肪層、筋膜層或骨膜層等,有利後續處置。 |

| 異物反應/結節 | 病變識別 | 若已產生硬塊、包膜、結節,可辨識出由纖維組織環繞的高回音層,評估反應程度。 |

| 動態對比分析 | 功能評估 | 可同步觀察表情動作時,填充物是否被擠壓或變形移位,判斷是否影響自然表情。 |

| 左右臉對稱性 | 量化評估 | 「饅化」通常表現為非對稱性腫脹,超音波影像可協助**量化分析**兩側填充區域的體積與對稱性。 |

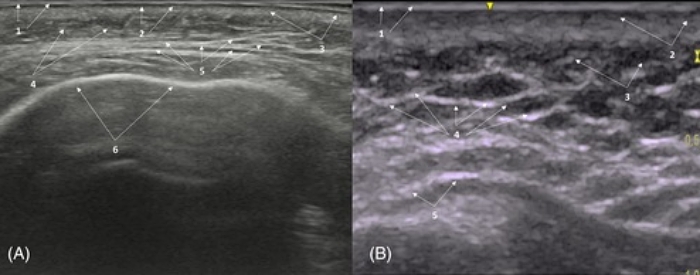

正常情況下,表皮與真皮在超音波影像上呈現一條連續亮白線,就像地圖上清楚的邊界線,代表皮膚表面完整且健康。脂肪層呈現黑灰交錯的蜂巢狀,中間穿插許多細白線條;那些白線就是 FSN(Fibro-Septal Network,纖維隔網絡),代表皮膚與脂肪之間的關係是「鬆軟又有彈性」。如果看到脂肪小葉之間的纖維隔變得過粗、過亮、呈片狀連續高回音,就要警覺可能有異物反應。

臉部異物反應的超音波示意圖

超音波下看到局部反光很強、亮白一片(高回音)的區塊,代表:纖維化疤痕、過度增生的膠原蛋白、填充物殘留或包膜化。

圖片可見,脂肪層中出現高回音顆粒或片狀反光區,代表膠原增生或纖維化組織形成。這時FSN失去彈性,像被黏死在一起。觸診可摸到硬塊,動態表情「卡卡的」,笑線不順、臉部像被束住。

饅化有救嗎?不同填充的饅化修復策略

玻尿酸(Hyaluronic Acid)

玻尿酸是目前臨床使用最廣泛的填充物之一,特點是吸水性強、流動性佳,可完全代謝。超音波下的玻尿酸呈現為均勻、清澈的低回音(黑色)區塊,邊界清楚、結構完整。但若注射在錯誤層次過淺或劑量過多,容易發生丁達爾效應(在光線下透藍或灰光)、明顯的水袋感或是整體臉型變得浮腫。

這類饅化案例在初期仍屬可逆狀態,臨床處理上,醫師會先使用超音波確認玻尿酸的層次、走向與擴散範圍,接著施打降解酶,進行定位式分層溶解,恢復自然臉型。為「處理難度最低、恢復最快」的饅化修復一類。

| 延伸 閱讀 | 雅得媚後遺症爆發?10年前流行的「長效填充物」,如今卻成為醫師最頭痛的異物 |

膠原增生劑(如 Ellansé、Sculptra)

Ellansé、Sculptra、AestheFill、Radiesse、VIVABELLA等這類主打「刺激自體膠原蛋白再生」,不像玻尿酸那樣可以被酵素溶解,因此也被稱為半永久型填充物。超音波下,它們呈現為亮白色的顆粒狀或片狀高回音,類似小石子散布在脂肪層之中,難以被單純吸收或排除。

當注射位置錯誤或體質膠原反應過強,可能形成「纖維化硬塊」,摸起來像「米粒」或「硬豆子」,特別在做表情(如大笑)時會浮出一條線或一塊硬突。針對這類纖維化組織,臨床常採用兩階段處理策略:首先使用「消疤針法」逐層鬆解硬塊、恢復組織彈性與血流;再評估是否需要進行顯微套管抽脂,將多餘的膠原增生物質做局部雕修與減量。

| 延伸 閱讀 | 膠原蛋白增生劑饅化的超音波影像4大特徵 |

膠原蛋白注射劑(Sunmax)

膠原蛋白屬於生物性填充劑,理論上能被人體吸收,但臨床上常見部分區域代謝速度緩慢或殘留密度過高。在超音波影像上,這類填充物呈現為亮白色塊狀影像,但邊界不如玻尿酸清晰。

這類饅化不一定會出現明顯硬塊,但當密度過高、位置不對,可能在動態表情時「鼓出來」,造成嘴角、蘋果肌、或法令紋附近的線條變形,彷彿臉「被撐住」而失去自然動態。治療時,醫師會採用分層、低量、多次的消疤針鬆解技術,在不破壞表層結構的前提下,逐步減少高密度區塊,讓組織回復柔軟與動態協調。

自體脂肪填充

自體脂肪是許多人認為最「天然」的選項,但也可能帶來最難處理的饅化結果之一。當注射量過多、分佈不均或細胞存活率不佳時,壞死的脂肪會被人體吸收、纖維化,最後形成硬塊或疤痕結節。在超音波影像下,這些脂肪殘留或纖維化區塊呈現為亮白片狀的高回音區域,邊界模糊、與周圍組織混合,難以單獨區分。

患者常反應觸感不均、面部不對稱,甚至有下垂與拉扯感。處理方式與膠原增生劑類似,但更需要分層細緻鬆解+體積微調。某些案例還須搭配抽脂做空間釋放,使臉部恢復原有線條的流動性與自然感。

| 延伸 閱讀 | 抽顯微套管抽脂|李咏馨醫師:清醒麻醉、不須切皮、術後不需穿塑身衣 |

不可吸收物質(如雅得媚、液態矽膠等)

饅化中最難處理的一類材料,不可吸收聚合物的填充物,即便與玻尿酸混合,也會因不可代謝成分殘留體內而導致長期慢性免疫反應、包膜形成、甚至移位或間歇性發炎。超音波下,這些物質呈現為非均質混雜團塊,中間低回音、四周高反射(亮白圈),常見伴隨「包膜」或「暴風雪樣」反應,代表組織周邊可能已出現纖維化、循環不良,處理風險相對較高。

臨床處理需非常謹慎,一般採取「三階段修復原則」:

值得注意的是,每一種填充物,在超音波下都有獨特的「影像指紋」,而不同材質也代表著完全不同的饅化處理路線。「玻尿酸」與「膠原蛋白類」是處理彈性最大的填充物,但前提是注射層次正確、未形成長期纖維化,「膠原增生劑」若已硬塊化,即便是合格產品,仍須謹慎處理,不可硬抽,「永久性材料」非不得已不建議施打,如需處理,務必交由有經驗的異物處理醫師。

超音波下的專業饅化修復策略

| 填充物 | 超音波特徵 | 饅化修復策略 |

|---|---|---|

| 玻尿酸 | [影像]均勻的黑色區塊。 [困擾]水袋感、過度腫脹。 | 超音波引導玻尿酸酶分層溶解,修復迅速、線條回歸自然。 |

| 膠原增生劑等 | [影像]亮白顆粒或片狀。 [困擾]纖維化米粒或硬豆。 | 1.消疤針法:鬆開並軟化堅硬的纖維化組織、恢復血流。 2.顯微套管抽脂:精準減量,細部雕修。 |

| 自體脂肪 | [影像]亮白片塊。 [困擾]脂肪壞死為疤痕硬塊。 | 1.消疤針軟化:多次分層逐層鬆開硬塊。 2.抽脂減量:視凹凸狀況微調體積。 |

| 膠原蛋白 | [影像]亮白片塊。 [困擾]不自然突起,但不易摸到硬塊。 | 消疤針多次分層鬆解,改善過高密度,恢復自然動態。 |

| 不可吸收物質 | [影像]非均質團塊,周圍是亮白片狀。 [困擾] 成團或位移下滑。 | 1.引流:在安全層次引流液化成分。 2.鬆解:消疤針鬆解周邊包膜與硬化組織。 3.精修:輔以顯微套管抽吸做微量雕修。 |

饅化修復必看:這些都是高風險區域

淚溝與顴骨韌帶路徑:線狀堆積與靜態難察覺的陷阱

淚溝與顴骨交界處的皮膚薄、脂肪少,存在強韌的顴韌帶(zygomatic ligament)橫向穿越,限制了注射物的擴散空間。臨床上,醫師若為避免填不足,往往不自覺地多打一些,導致填劑沿著韌帶堆積成「條狀硬線」,靜態時看不出問題,但一旦微笑或動態表情,就會浮現一道明顯隆起或僵硬的折線。

修復上,此處不能一味抽吸或切除。首要原則是進行橫向纖維鬆解,恢復組織延展性,同時解除局部壓迫。若必要,可再輔以小體積雕修或定位式分解劑注射,但須嚴格控制層次與範圍,以避免傷害鄰近微血管與神經結構。

蘋果肌(中臉):過度支撐導致的饅化核心

中臉,特別是蘋果肌區域,是臉部視覺年輕化的關鍵核心,此區域有豐富脂肪墊與筋膜支撐,表面積廣,因此成為改善法令紋、拉提中臉的常見選擇。然而,過度追求「澎潤」、「童顏」效果,容易導致醫師在中層脂肪注射過量填充物,容易呈現腫脹浮突狀態,臉部輪廓被撐平,笑起來「卡住」或「堆疊」的僵硬感。

修復中臉饅化,重點在於分層鬆解與重建支撐平衡。先針對緊繃區域進行 FSN 鬆解,使脂肪小葉間重新形成彈性空間;再視狀況採取微量雕修或分解酵素處理,讓整體結構恢復自然的「光影過渡」。同時也需評估下方支撐結構是否萎縮,若有骨性流失,應同步考量深層重建。

下臉與側頰區域:拉提誤區下的臉寬化

下臉、側頰或下顎線的筋膜層與表情肌密集交錯,且脂肪空間深淺不一,若注射方式不夠精準、填充量控制不當,極易導致臉型變寬、變重,反而失去線條的流動感,往往「靜態沒問題、動態變怪」、嘴角處厚重或卡住,笑起來有阻力感。

處理問題須採用「先軟化、再修型」原則,一開始以針法或震盪技術軟化局部組織緊張與纖維結構,恢復動態延展性。之後根據超音波導引,精準評估是否需要移除部分填充物或重新分層補強,以重建自然的顏面錐狀輪廓,達到真正「拉提但不膨脹」的結果。

臉部饅化高風險部位一覽表

| 區域 | 常見問題 | 修復策略 |

|---|---|---|

| 淚溝與顴骨韌帶 | 笑時硬線突起 | 橫向鬆解+定位雕修,避免傷及神經血管。 |

| 蘋果肌(中臉) | 中臉膨脹僵硬 | 鬆解 FSN(脂肪纖維隔)結構+分層重建自然立體感。 |

| 下臉與側頰區 | 臉寬沉重下垂 | 軟化疏鬆+超音波導引雕吸重塑輪廓。 |

饅化臉怎麼辦?饅化修復是醫療邏輯的再建立

麗波永康國際診所提醒,饅化不僅是外觀問題,更是一種臨床思維測試。饅化修復不應只是「拆除」,而是重建組織關係的系統性工程,無論是材料殘留、層次錯置,或是纖維反應所引起的變形,本質上都是組織架構遭到干擾的結果。

醫師若能從超音波影像中讀出空間壓力、結構扭曲與組織黏連的訊號,並依序分層鬆解、調整張力,再配合微量雕修與動態評估,才能讓饅化修復回歸醫療本質,而非僅止於「外觀復原」。

| 延伸 閱讀 | 抽脂後皮膚鬆弛是正常的嗎?從解剖學看3大原因與修復 |

| 延伸 閱讀 | 副乳手術「意外收穫」:告別副乳困擾,還能改善腋下流汗與異味? |