抽脂後皮膚鬆弛是正常的嗎?從解剖學看3大原因與修復

抽脂後皮膚鬆弛是正常的嗎?PTT/Dcard 等論壇上,經常可見關於抽脂後遺症或抽脂失敗的討論,其中皮膚鬆垮與凹凸不平,是最常被頻繁提及的疑惑。但身為一名專業抽脂醫師,我想釐清一個觀念:「抽脂皮鬆」並非手術後的必然宿命。

人體皮下脂肪不是靜止的液體,而是一個由血管、神經與纖維隔膜組成的固體活組織。抽脂不是抽越多越好;過度、粗暴地抽取,就像抽掉房子的鋼筋,讓皮膚失去支撐而坍塌,最終造成皮肉分離感,出現抽脂後皮膚鬆弛及表面凹凸不平的狀況。

試著想像:若把腰腹的脂肪抽掉一大半,但留下的是一層鬆垮、沒有彈性的皮膚,視覺效果會如何?答案是——曲線或許變細了,卻顯老、不自然。本篇文章從解剖學出發,分析抽脂後皮膚鬆弛的3大根本原因,並提供術前預防與術後修復的具體關鍵。

為什麼會抽脂後皮膚鬆弛?從解剖學揭開3大元凶

抽脂的目的是去除身體不同部位的頑固脂肪,抽脂手術不會導致皮膚鬆弛,但若忽略了皮膚本身的支撐架構、血液循環與彈性來源,很容易導致術後外觀不佳,包括:抽脂後皮膚凹凸不平、皮肉分離感,甚至出現無法回彈的鬆垮觸感。

抽脂皮鬆原因拆解

.png)

皮膚大致可分三層,這些層次共同決定皮膚的外觀:細緻度、光澤感、緊實度、彈性。只要其中一個環節受損,就可能導致抽脂後的「皮鬆」與「皮膚質感不佳」。

皮下脂肪層(subcutaneous fat/hypodermis)。

李咏馨醫師真心話:

「好的抽脂,不是『少了什麼』,而是『留下來的更精緻』。」

皮鬆原因1:破壞皮膚「鋼筋水泥」(真皮層與纖維隔膜FSN)

.png)

造成抽脂後皮膚鬆弛的第一個核心問題是「支撐斷裂」。皮膚看似柔軟,但內部其實蘊含一層如同鋼筋網般的結構,包含:真皮層內的膠原蛋白支架、以及皮下脂肪中的纖維隔膜 FSN,這些結構把皮膚「撐起來」,若在抽脂過程中遭破壞,皮膚會出現塌陷、下垂與凹凸不平。

| 皮膚結構 | 角色與功能 | 比喻 |

|---|---|---|

| 真皮層 (Dermis;含乳突層與網狀層) | 富含膠原蛋白與彈力纖維,提供厚實支撐與回彈力 | 像建築的「水泥」,膠原蛋白是鋼筋、彈力纖維是橡皮筋,共同撐起皮膚 |

| 纖維隔膜 (FSN, Fibroseptal Network) | 由膠原纖維構成的網狀結構,將真皮牢牢固定在深層筋膜上,決定皮膚平整與緊實度 | 像無數條「彈性繩索」,把皮膚結構綁緊不鬆垮 |

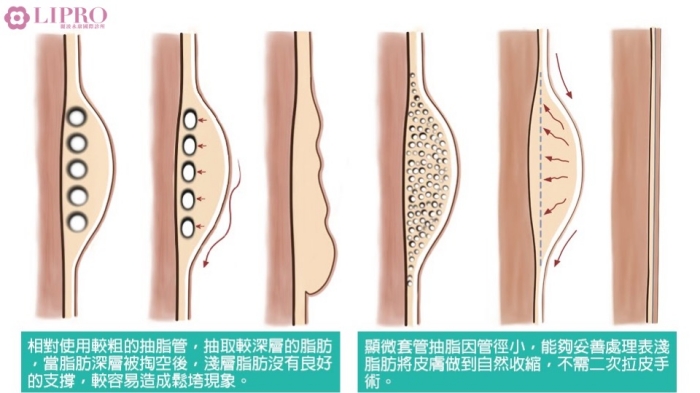

可以想像,若採用大管徑、掏空式的抽脂方式,容易造成FSN被粗暴切斷或排列混亂,就如同抽走房子的鋼筋支架,導致皮膚失去支撐,出現鬆弛及皮肉分離感。不僅如此,受損的FSN還可能引起局部纖維化,進而產生如橘皮組織般凹凸不平的外觀,也是令人苦惱的抽脂後遺症。

抽脂皮鬆原因2:癱瘓皮下「排水系統」(淋巴循環)

.png)

除了結構支撐以外,另一個導致抽脂後皮膚鬆弛的原因是,血液循環被破壞。皮膚表面薄如一層外衣,內部擁有綿密的淋巴系統,這套系統如同城市的「地下排水管」,負責輸送養分、帶走代謝物,讓肌膚維持光澤、彈性與修復力。

抽脂為何讓淋巴受損?3大常見原因

- 抽得太乾(過度掏空脂肪): 皮下脂肪並不是單純的「油袋」,而是由脂肪細胞、血管、淋巴管與纖維隔膜(FSN)組成的立體結構。當抽得過於徹底,把皮下脂肪層過度掏空,就像把所有「緩衝墊」掏空,使缺乏支撐的毛細淋巴管塌陷或斷裂。尤其在大腿內側、手臂下側、腹部下緣這些脂肪較薄、組織鬆軟的區域,更容易因過度抽取而導致長期水腫、恢復遲緩,甚至出現纖維化的後遺症。

- 能量熱傷害: 能量型抽脂(雷射、超音波、射頻抽脂)藉由熱能破壞脂肪細胞來提升抽脂效率,但淋巴管壁極薄,缺乏平滑肌保護,若能量控制不當、熱能過度集中,不僅會破壞脂肪細胞,也會一併傷及淋巴管與周邊小血管。此類損傷的病人常見術後水腫久不退、皮膚出現紅斑、紫斑、甚至大理石般的網狀紋路,代表微循環和淋巴都受損。

- 粗暴的機械操作(大管徑套管反覆抽動): 傳統大管徑套管在組織間反覆抽動,容易直接切斷或撕裂淋巴管的走向。特別是鼠蹊部、大腿內側(淋巴結密集)、腋下(靠近乳房淋巴引流),這些地方如果操作不夠細膩,術後可能出現淋巴液積聚、硬塊、水腫不退,使恢復期拉長且複雜。

| 淋巴循環 | 正常狀態 | 受損後狀態 |

|---|---|---|

| 組織代謝 | 多餘水分與蛋白質可順利回流至淋巴結,皮膚維持輕盈緊實 | 排水系統堵塞 → 組織液滯留,術後水腫長期不退 |

| 皮膚觸感 | 皮膚平滑、回彈力佳 | 鬆垮、鬆軟,觸感不緊實 |

| 臨床表現 | 循環正常,外觀紅潤健康 |

|

從醫師角度來看,維持良好的微循環是皮膚緊緻的底線。一旦淋巴循環受損,就等於「排水系統堵塞」:組織液無法回流 → 長期水腫 → 皮膚鬆垮、觸感鬆軟,臨床上確實會影響皮膚觸感與外觀。如果長期水腫會造成慢性發炎,進而纖維化、硬塊,這種情況在臨床上並不少見。

抽脂皮鬆原因3:破壞肌膚「生命線」(淺層血管網)

抽脂後皮鬆的隱藏元凶是「血液循環」被切斷。當醫師為了追求「抽得很薄、很乾淨」而操作過淺時,或是使用能量型抽脂在表層反覆操作時也可能過度破壞,導致皮膚失去養分,膠原蛋白再生力下降,皮膚變得乾燥、粗糙,甚至出現暗沉、蒼白或紅白交錯的大理石般網狀紋路。

如何避免抽脂後皮膚鬆弛?專業醫師建議

抽脂手術不是比誰抽得更乾淨。若破壞皮膚循環,即使脂肪少了,皮膚也失去生命力,結果便是鬆弛、暗沉、甚至壞死——這些後果往往不可逆。你可以想像燙傷病患的皮膚:其質地與光澤,常難以恢復到正常樣貌。

我認為,真正專業的抽脂,關鍵在於「抽掉多少」之外,更在於「留下什麼」。必須兼顧脂肪量與皮膚循環的保護,讓皮膚術後保持健康、具備修復能力;唯有如此,術後曲線才能自然、緊緻、富有質感。

保護血液循環:皮膚健康的生命線

皮膚循環是抽脂手術的底線,一旦破壞,效果往往不可逆。一般來說,皮膚要維持紅潤、緊緻,仰賴雙層血管網,包括:深層血管網(Deep Plexus)位於真皮與皮下交界,提供主要血流;淺層血管網(Superficial Plexus)緊貼表皮乳突層,直接決定肌膚是否有光澤。

若抽脂過度追求「抽得很乾淨」,特別是操作過淺,就可能破壞淺層血管網,導致皮膚蒼白或發冷,嚴重時甚至壞死,出現紅斑、紫斑,或出現「大理石紋」般的紅白交錯花紋,影響膠原蛋白生成,皮膚乾燥、粗糙、暗沉。

保留FSN:皮膚緊實的骨架

在臨床上,保留 FSN(纖維隔膜)優勢非常關鍵。FSN 就像隱藏在皮膚下的「鋼筋」,維持張力與平整;傳統抽脂使用大管徑、掏空式抽取,容易破壞 FSN,導致皮膚鬆垮、皮肉分離,甚至凹凸不平。

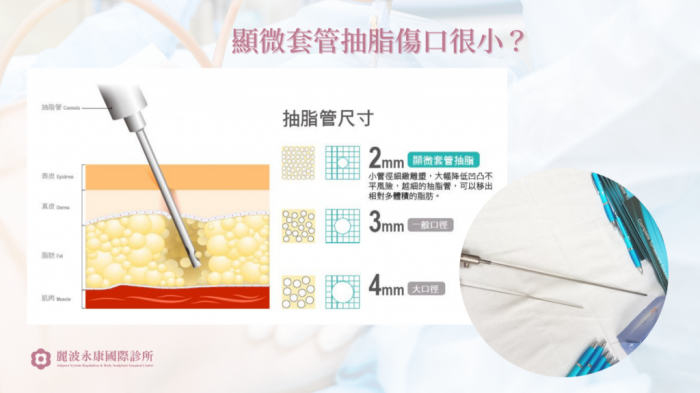

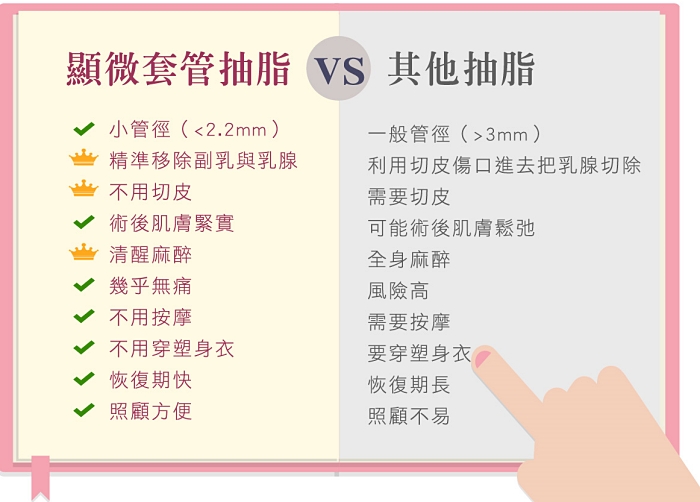

顯微套管抽脂原理在於使用(小於2.2mm)的細小抽脂套管,能夠在保留皮下支撐網與微血管循環的前提下,選擇性地移除脂肪細胞,操作就像「修剪」而非「掏空」,有利於保留FSN,皮膚不會因支撐結構被破壞而失去彈性,術後皮膚就能夠透過自然的回縮機制與膠原蛋白再生,逐漸恢復緊實。

穩定微循環、減少淋巴損傷化

相較於傳統大管徑抽脂需要長時間穿著塑身衣、反覆按摩來幫助皮膚回縮,顯微套管抽脂的細小管徑,能均勻移除脂肪,同時保留纖維隔膜(FSN)與淋巴循環,意味著皮膚擁有自然的「彈性網」與「排水管」,能自行完成回縮與代謝,不需要外力強迫。

根據臨床經驗,腹部、大腿內側、手臂下側等,這些部位的脂肪較柔軟,厚度也較薄,特別容易因循環或淋巴受損而產生皮膚鬆弛的問題,在抽脂手術過程中更應該謹慎操作。

| 守則 | 建議做法 | 避免風險 |

|---|---|---|

| 合適抽脂技術 | 使用小管徑、顯微套管抽脂,均勻抽取,並控制能量輸出 | 避免大管徑、粗暴操作或能量熱傷害,防止 FSN、血管與淋巴受損 |

| 術前精準評估 | 依膚質厚薄、彈性與年齡,規劃抽脂深度與抽取量 | 避免過度抽取導致薄皮區域(大腿內側、手臂下側)鬆弛下垂 |

| 術後修復與保養 | 術後 6個月內是皮膚回縮關鍵期,建議: ‧ 定期回診追蹤 ‧ 加強保濕與防曬 | 避免忽略修復期,導致皮膚失去回彈力、膚質粗糙暗沉 |

| 延伸 閱讀 | 抽顯微套管抽脂|李咏馨醫師:清醒麻醉、不須切皮、術後不需穿塑身衣 |

台北抽脂推薦:顯微套管抽脂

顯微套管抽脂 ,五大優勢

直接回彈不需切皮

| 腫脹麻醉技術,局部麻醉可清醒抽脂! | 管徑小於0.2cm,環狀精緻雕塑! | 術後不用按摩、不需穿塑身衣! |

|---|---|---|

顯微套管抽脂 (Microcannula Liposuction) 於1984年出現,逐漸成為國外主流,麗波永康國際診所團隊清醒抽脂大師 Dr. Jeffrey Klein,可清醒狀態下手術,方便溝通也能直接驗收成果,對於醫師的經驗以及技術都是更高的要求。 | 一般抽脂管徑在3mm以上,顯微套管抽脂使用管徑2mm以下,更能在人體彎曲的結構中,精確進行脂肪雕塑。術後傷口幾乎不會留下疤痕,色素沉澱將隨著時間慢慢消退。 | 一般得傳統抽脂術後須穿塑身衣加壓止血。相較之下,顯微套管抽脂不只可以大幅降低抽脂風險,更能有效避開凹凸不平,術後不用穿塑身衣,不用按摩,恢復期照護更輕鬆。 |

| 皮膚自然回彈,緊實有彈性! | 自體脂肪移植團塊小、活性高 | |

操作不同的抽脂技術會造成不同效果,顯微套管抽脂利用來自於微小空間的癒合帶動組織編碼,術後皮膚自然回彈,免去切皮手術產生的疤痕外觀。 | 顯微套管抽脂全程不使用熱能,也盡量避免外力刺激破壞脂肪細胞,加上脂肪團塊較小的特色,達到脂肪細胞移植高存活率。 | |

顯微套管抽脂可以選擇性地針對脂肪細胞,同時最大限度地減少對皮膚支撐結構的損傷,有助於術後更好地收緊皮膚。大多數患者在術後長達六個月內都能感受到皮膚緊緻度的逐漸改善,有些患者甚至會持續長達一年,塑造更立體的身形曲線及緊緻輪廓。

麗波永康國際診所專注於雕塑效果,能夠均勻、藝術地去除脂肪,且不會造成過多創傷或疼痛。憑藉多年的經驗,已完成數千例抽脂手術,能夠評估皮膚狀況,並規劃出可以小心去除多少脂肪,而不會造成抽脂術後皮膚鬆弛的問題。

麗波永康國際診所Facebook粉專的相關內容

.jpg)